「病気があっても、最期まで住み慣れた自宅で過ごしたい」というのは多くの人の願いです。

そのための方法として「在宅医療」があります。

自分や家族が望む将来のために、知っておきたい在宅医療の制度について

福岡市医師会常任理事の江頭省吾先生にお聞きしました。

住み慣れた自宅でいつまでも。

チームで支える「在宅医療」

チームで支える「在宅医療」

一般社団法人 福岡市医師会

常任理事

江頭 省吾 先生

常任理事

江頭 省吾 先生

通院困難な高齢者や、

単身・高齢夫婦世帯の増加で

高まる在宅医療のニーズ

単身・高齢夫婦世帯の増加で

高まる在宅医療のニーズ

「在宅医療」とは、患者が医療機関に出向くのではなく、医師や看護師が患者の自宅を訪れて診療や治療を行う医療の仕組み

のことをいいます。有料老人ホームやグループホームも「自宅」になりますので、そうした施設の入居者も在宅医療を受けることができます。

末期がんなどの重い病気や、認知症と診断された方であっても、在宅医療を受けながら家での生活を続けることができます。

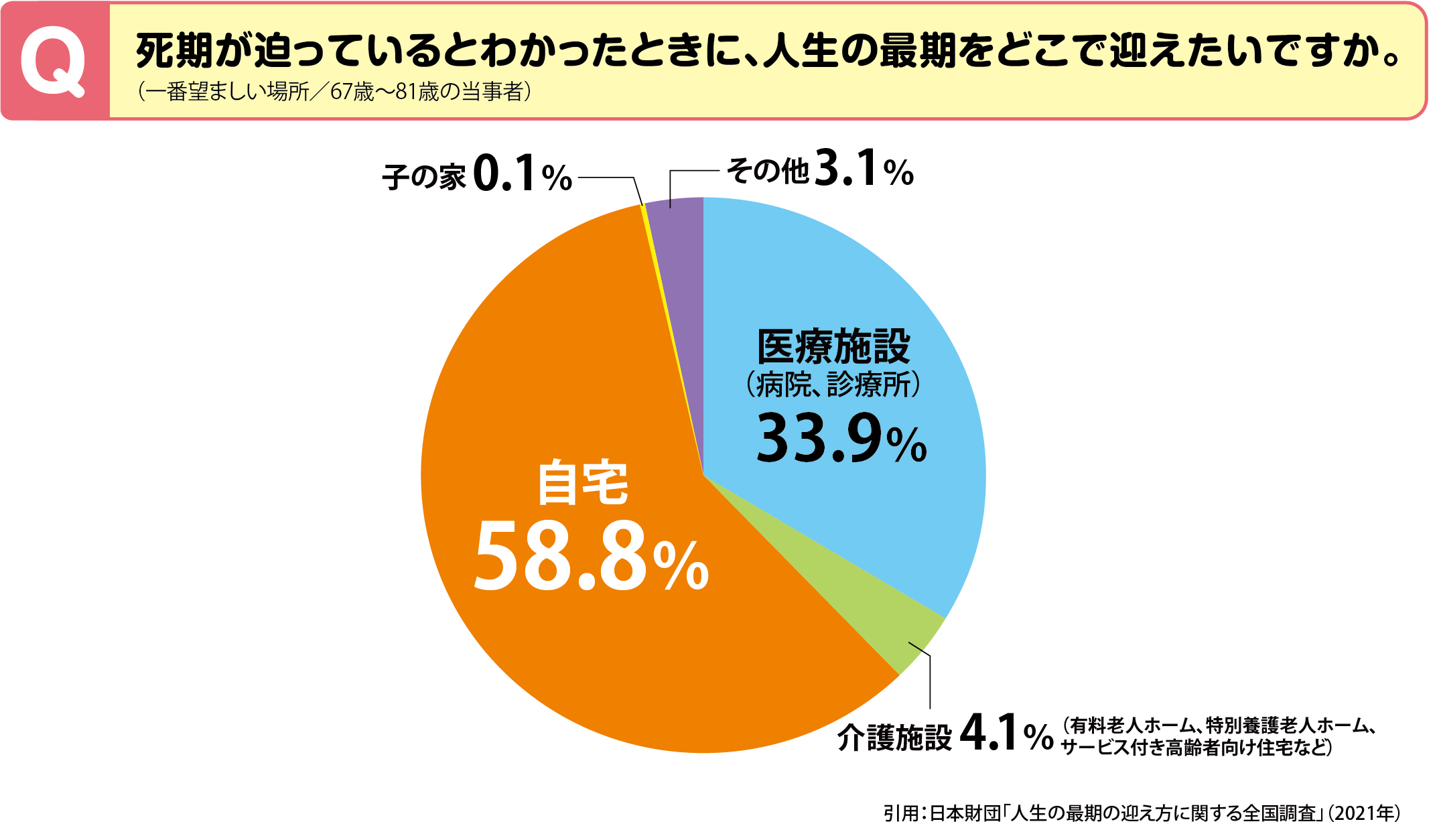

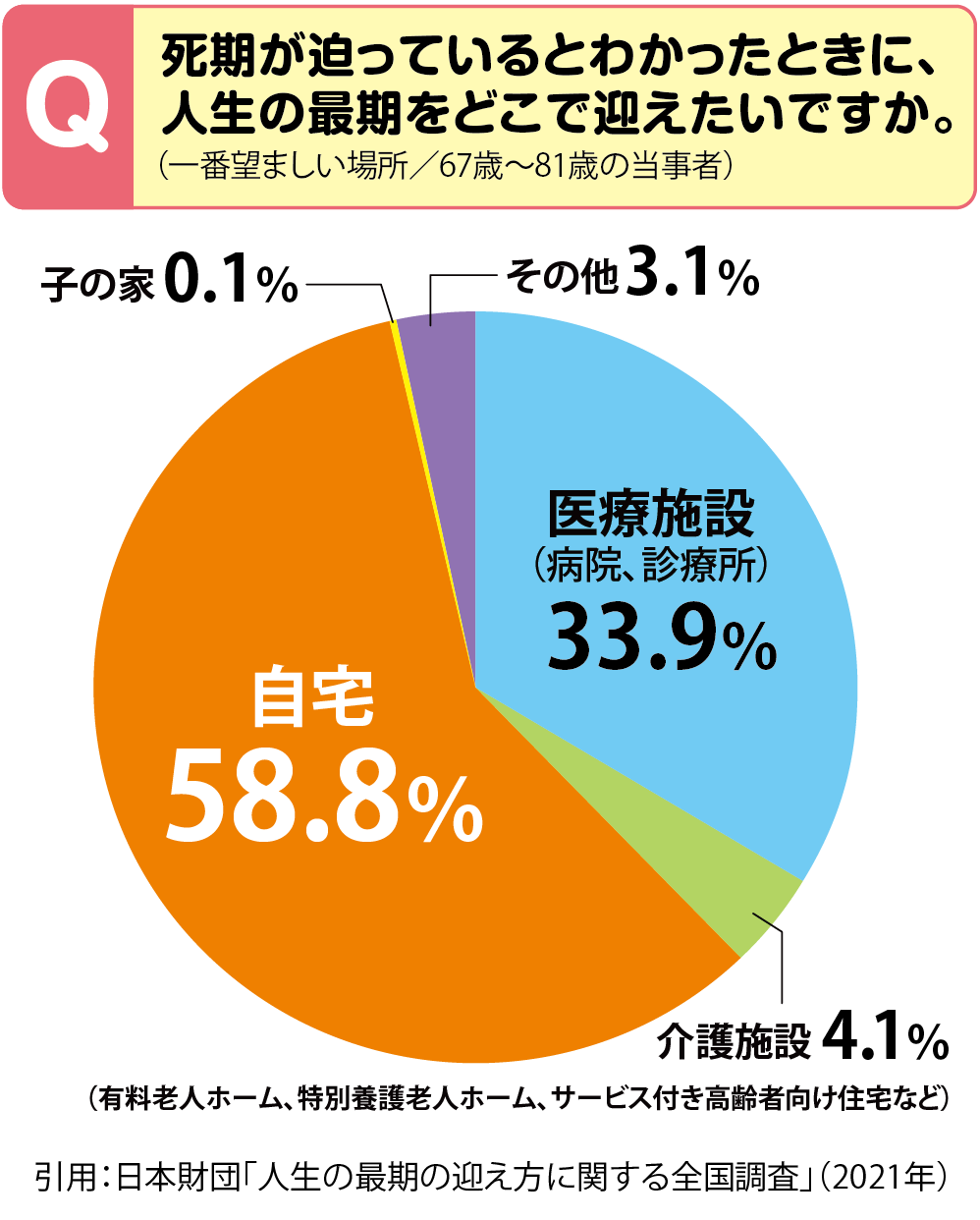

近年、在宅医療のニーズが高まっている背景には、高齢者の人口の増加に伴い通院が困難な人が増えていること、 病気の時に家族のサポートを受けられない一人暮らしの高齢者や高齢夫婦世帯が珍しくなくなってきたことなどがあげられます。 さらに、調査によると「自宅で最期まで過ごしたい」と希望する人の割合は約6割にのぼっています。 こうしたことから、在宅医療の重要性は今後ますます増していくと考えられます。

近年、在宅医療のニーズが高まっている背景には、高齢者の人口の増加に伴い通院が困難な人が増えていること、 病気の時に家族のサポートを受けられない一人暮らしの高齢者や高齢夫婦世帯が珍しくなくなってきたことなどがあげられます。 さらに、調査によると「自宅で最期まで過ごしたい」と希望する人の割合は約6割にのぼっています。 こうしたことから、在宅医療の重要性は今後ますます増していくと考えられます。

専門職や地域と

スムーズな連携を

スムーズな連携を

在宅医療は、その人に必要なサポートを素早く適切に行えるよう、医師をはじめ訪問看護師や介護士、リハビリ、歯科医師、薬剤師などさまざまな専門家が連携しています。

加えて、入院や緊急時に対応できる病院など医療現場におけるネットワークの構築や、民生委員、ケアマネジャー、地域包括支援センターといった地域社会との連携も欠かせません。

その人が地域で望む暮らしができるようにするには、病気の初期から回復期、後遺症の対応までトータルでサポートしていく必要があるからです。

こうした連携をスムーズに行うために現在進められているのが、デジタル技術を活用する「医療DX」 です。病名や処方など基本的な情報を共有することで緊急時に状況を迅速に把握したり、個々に適切な医療を提供したりすることが可能になります。 特にこれからの在宅医療においては非常に有効と考えられます。この取り組みは医師会も協力しており、すでに普及しつつある地域もあります。全国に広がれば、 より包括的で効率的な医療の提供を実現できると期待されています。

こうした連携をスムーズに行うために現在進められているのが、デジタル技術を活用する「医療DX」 です。病名や処方など基本的な情報を共有することで緊急時に状況を迅速に把握したり、個々に適切な医療を提供したりすることが可能になります。 特にこれからの在宅医療においては非常に有効と考えられます。この取り組みは医師会も協力しており、すでに普及しつつある地域もあります。全国に広がれば、 より包括的で効率的な医療の提供を実現できると期待されています。

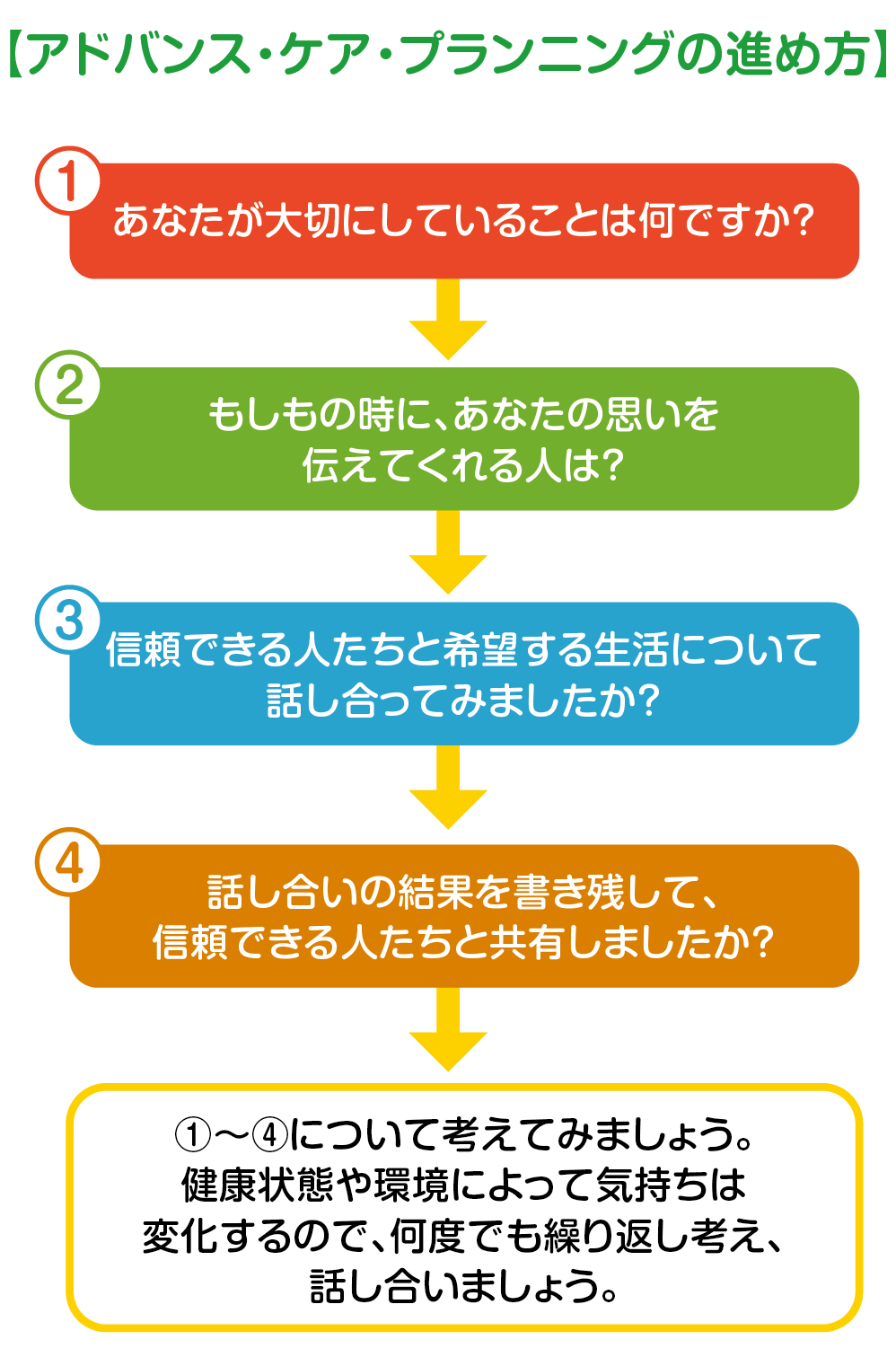

望む場所で望むケアを受けるために。

元気なうちから考える

「アドバンス・ケア・プランニング」

元気なうちから考える

「アドバンス・ケア・プランニング」

今後の在宅医療の課題は、やはり少子高齢化で医療の人材不足が懸念されていることでしょう。

福岡市医師会では早くからこの課題に向き合っており、2015年に「福岡市在宅医療医会」を発足

しています。在宅医療に携わる医師の専門医会として位置づけており、相互に関係を深めてカバーしあい、将来を見据えてより良い在宅医療に取り組むことを目的としています。

全国の医師会でも在宅医療医会をもっているところは少なく、先進的な取り組みと言えると思います。また、行政との連携にも力を入れており、福岡市内の地域包括支援センターの多くを

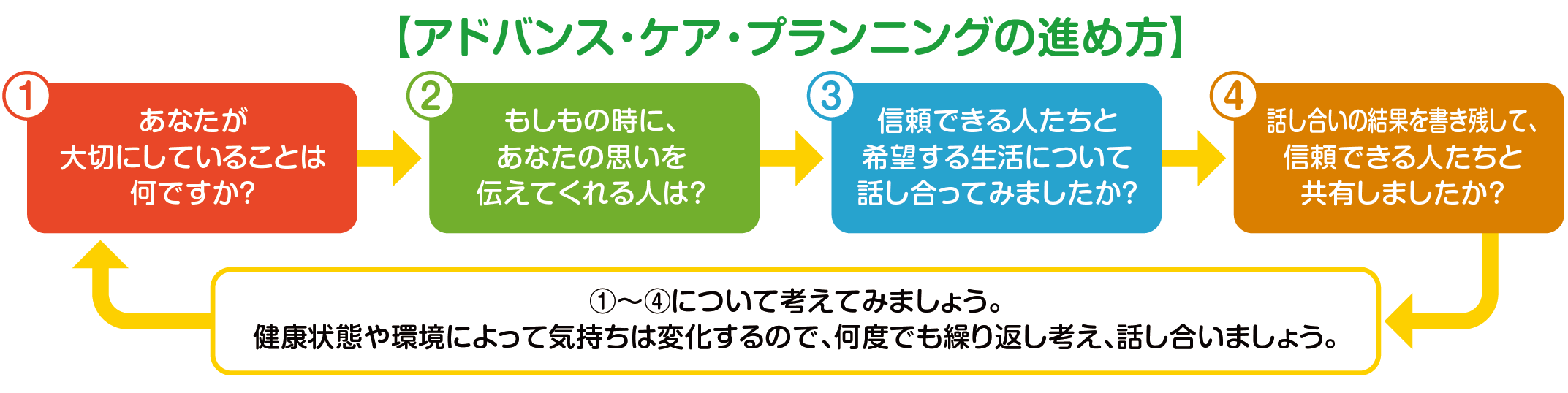

福岡市医師会で受託して運営もしています。私たちが今、皆さんに最もお伝えしたいのは、「アドバンス・ケア・プランニング」という

考え方です。厚生労働省でも「人生会議」という呼称で現在普及に努めています。「人生の最期を自宅で」と考えていても、

実際には命の危険が迫った状態になるとほとんどの方が医療やケアについて自分で選択することはできなくなってしまいます。

人生の最終段階で自分はどんな医療やケアを受けたいか。それを早い段階から考え、家族や周囲の人とも話し合って共有することが重要

です。意思や希望は心身の状態や環境によっても変化していくものですから、自分や家族が元気なうちから節目節目で話し合っておくとよいでしょう。

「もしも」の時について、日ごろから考えておくことが、満足のいく治療や最期を迎えられることにつながりますよ。